Стабилитрон как проверить параметры. Проверка стабилитронов на большое напряжение

Современные цифровые мультиметры позволяют радиолюбителю измерять сопротивление резистора, ёмкость конденсатора, величину индуктивности, частоту сигнала, температуру объекта, а чтобы напряжение стабилизации стабилитрона – мне такие не встречались. А в распоряжении радиолюбителя их, стабилитронов, имеется много и разных. В металлическом, стеклянном, пластмассовом корпусах, иногда с нечитаемыми надписями. Как отличить стабилитрон от диода, особенно в стеклянном корпусе? (Фото1).

Особенно важно знать напряжение стабилизации стабилитрона Uст. Во многих случаях напряжение пробоя кремниевого стабилитрона можно узнать из технической документации или просто определить из его названия. Например, если на корпусе стабилитрона надпись BZX79 5V6, то это означает, что он имеет напряжение стабилизации 5,6 В и принадлежит к семейству BZX. Но с другой стороны, когда наименование стабилитрона неизвестно (стёрлись надписи) или необходимо проверить его работоспособность - как быть? В этом случае необходимо иметь под рукой приставку к мультиметру, которая поможет определить напряжение стабилизации и отличить диод от стабилитрона.

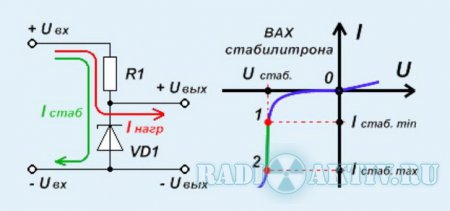

Как работает стабилитрон? Стабилитрон - это такой диод, который в отличие от обычного выпрямительного диода при достижении определённого значения обратно приложенного напряжения (напряжения стабилизации) пропускает ток в обратном направлении, а при его дальнейшем повышении, уменьшая своё внутреннее сопротивление, стремится удержать это напряжение на определённом уровне. Посмотрим на его вольтамперную характеристику (Рис.1б).

Рис.1а Рис.1б

На вольтамперной характеристике (ВАХ) стабилитрона режим стабилизации напряжения изображён в отрицательной области приложенного напряжения и тока. По мере увеличения обратного напряжения стабилитрон сначала «сопротивляется» и ток, протекающий через него, минимален. При определённом напряжении ток стабилитрона начинает увеличиваться. Достигается такая точка (точка1 на ВАХ), после которой дальнейшее увеличение напряжения на делителе «резистор-стабилитрон» не вызывает увеличения напряжения на p-n переходе стабилитрона. На этом участке ВАХ происходит увеличение напряжения лишь на резисторе (рис.1а). Ток, проходящий через резистор и стабилитрон, продолжает расти. От точки 1, соответствующей минимальному току ста-билизации, до определённой точки 2 вольтамперной характеристики, соответствующей максимальному току стабилизации, стабилитрон работает в требуемом режиме стабилизации (зелёный участок ВАХ). После точки 2 стабилитрон начинает греться и может выйти из строя. Участок между точками 1 и 2 является рабочим участком стабилизации, на котором стабилитрон выступает в качестве регулятора. Производители ста-билитронов всегда указывают напряжение стабилизации при некотором токе (5...15мА). В предлагаемой приставке используется такая же величина тока при измерении напряжения стабилизации.

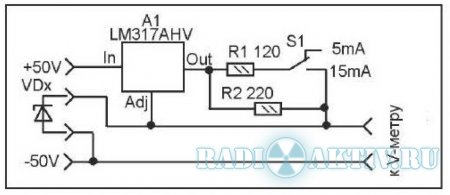

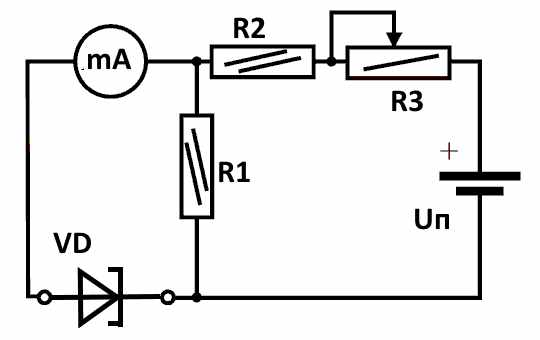

Радиолюбитель, имеющий регулируемый источник питания, может вос-пользоваться простым пробником для определения напряжения стабили-зации. Схема приведена на рис.2. На микросхемном стабилизаторе LM317 выполнен стабилизатор тока. Ток можно установить 5 или 15мА. Если использовать LM317AHV (входное напряжение 52В максимальное), то можно измерять напряжение стабилизации до 48В, а с LM317 - до 35В.

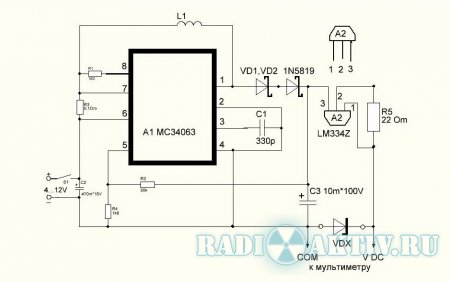

Схема мобильной приставки для измерения напряжения стабилизации приведена на рис.3.

Основа схемы - специализированная микросхема МС34063, которая представляет собой схему управления DC/DC-преобразователем. Данная микросхема специально разработана для применения в повышающих, понижающих и инвертирующих преобразователях с минимальным количеством элементов. Напряжение на выходе, получаемое повышающим преобразователем, определяется двумя резисторами R2 и R4. Расчёт номиналов резисторов можно выполнить с помощью онлайн-калькулятора, размещённого на сайте «Радиоактив».

Для сборки схемы нам потребуются:

Резисторы: R1 - 180 Om; R2 - 56k; R3 - 9,1 Om; R4 - 1k6; R5 - 22 Om.

Конденсаторы: C1 - 330p; C2 - 470mk*16V; C3 - 10mk*100V.

Индуктивность - 1900 мкГ. Диоды Шоттки - 1N5819, 2 шт.

Микросхема - МС34063 в корпусе DIL 8. Установлена на панельку.

Микросхема - LM334Z в корпусе ТО-92 (стабилизатор тока).

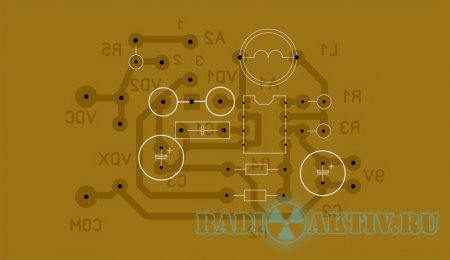

Печатная плата, рис.4

Внешний вид собранного устройства можно посмотреть на фото 2, 3.

Всё смонтировано на печатной плате. Для подключения к мультиметру использована вилка от зарядного устройства, соответствующим образом доработанная для этой цели. Источник питания - 3 элемента ААА, соединённые последовательно, итого 4,5В. Элементы питания размещены в боксе, закреплённом на плате. Включение питания осуществляется малогабаритной кнопкой. Индуктивность намотана на пластмассовой катушке размерами: внешний диаметр - 15мм, внутренний - 5мм, расстояние между щёчками - 15мм. Провод ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,2мм, наматываем до заполнения. У меня измеренная величина индуктивности получилась 2000мкГ. Если нет микросхемы LM334Z, то её можно исключить и вместо этого вставить резистор 15к между катодом VD2 и выводом VDC, тогда резистор 22 Ом тоже не нужен.

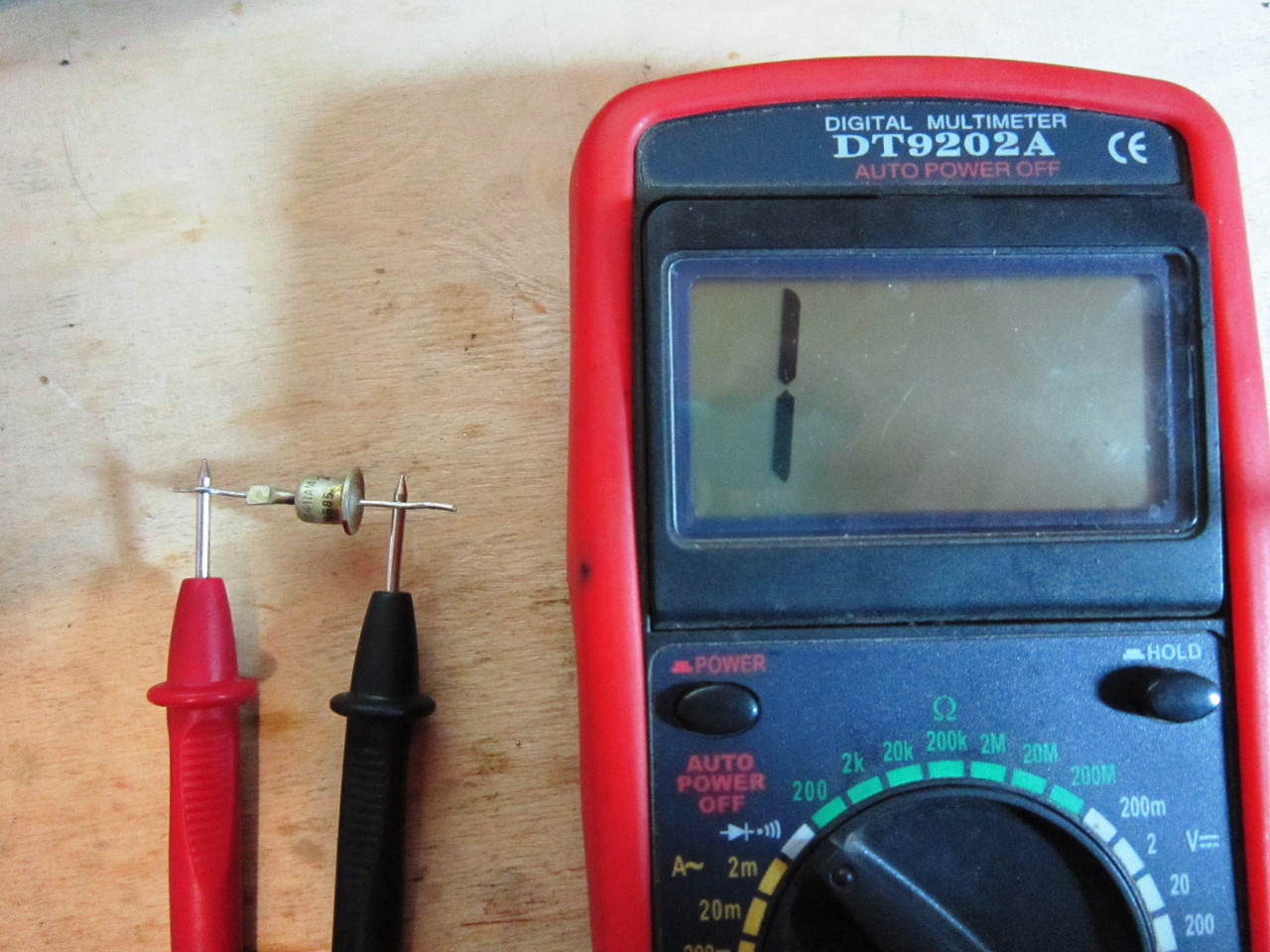

Когда всё установили на плату, проверили монтаж, можно приступать к проверке работоспособности приставки. Сразу скажу, у меня схема заработала с первого раза. Но обо всём по порядку. Не вставляя микросхему в панельку, проверяем напряжение в гнёздах панельки, естественно, подключив источник питания. На 6 выводе должно быть напряжение питания, на выводах 7,8,1 – чуть меньше. Отключаем питание и, если всё нормально, устанавливаем микросхему на место. Включаем питание и измеряем потребляемый ток без нагрузки. При напряжении 9,4В величина тока составила 10,6 мА, а при 4,9В - 26,5 мА. Теперь можно проверить величину напряжения на выходе приставки. Для этого вставляем вилку с платой в гнёзда мультиметра, вот как на фото 4.

На мультиметре выставляем предел 200В постоянного напряжения, нажимаем кнопку S1 и считываем показания вольтметра. При напряжении источника питания 4,5В величина выходного постоянного напряжения составила 33,8 В. Ток в измерительной цепи - 10мА. При 9В выходное напряжение уменьшилось до 21,8В, т.е. надо пересчитать номиналы резисторов R2 и R4, чтобы увеличить выходное напряжение. С целью увеличения выходного напряжения резистор R2 был заменён переменным, чтобы увидеть как будет изменяться напряжение при его регулировке. При сопротивлении 120к напряжение возросло до 44В (Uпит.-4,5В), и до 34В при 9В Uпит. При регулировке резистором R4 наблюдалось только изменение напряжения от 40 до 44В. В итоге с помощью этой приставки мы можем измерять напряжение стабилизации стабилитронов до 40В.

Переходим к выполнению измерений:

- подсоединяем приставку к мультиметру, выбираем предел измерения 200В (постоянное);

- проверяем наличие напряжения на выходе приставки, нажав кратковремен-но кнопку S1;

- подключаем стабилитрон к зажимам, как на фото 5, нажимаем S1 и считы-ваем показания;

При подключении несимметричного стабилитрона анодом к «+», а катодом «-» мультиметр покажет минимальное напряжение (0,3…0,6В). При изменении полярности подключения- катодом к «+», а анодом к «-», мультиметр покажет напряжение стабилизации, если оно ниже 44В. В нашем случае соответственно 0,7В и 14,6В. Напряжение стабилизации проверенного стабилитрона 14,6В (фото 6);

Естественно, захотелось убедиться, а точно ли измеряет приставка. Этот же стабилитрон был проверен в радиомастерской на промышленном испытателе Л2-54. Оказалось, что показания прибора и приставки почти совпадают (0,5В и 14,7В на приборе). Вполне удовлетворительно для самодельного устройства.

- при подключении симметричного стабилитрона (КС162А) напряжение стабилизации составило 6,2В при любой полярности;

- подключение динистора DB3 при любой полярности показало напряжение пробоя 29,5В;

- диод при одной полярности показал минимальное напряжение, при обратной - выходное напряжение приставки – 44В;

- транзистор в роли стабилитрона выдал такие результаты: КТ315Б,Е - 7,3В; S9014 - 9В.

Перед тем, как устанавливать радиоэлемент в приставку для проведения измерений, проверьте его на отсутствие обрыва или короткого замыкания внутри корпуса, чтобы избежать лишних вопросов.

Высоковольтные стабилитроны этим устройством не проверить, требует-ся более высокое напряжение. Со временем рассмотрим и такое устройство.

Если приставку оформить в подходящий корпус, то её можно брать с собой на радиорынок, чтобы оградить себя от недобросовестных продавцов, покупая стабилитроны.

Скачать схему: (cкачиваний: 755)

Скачать печатную плату: (cкачиваний: 736)

В процессе ремонта бытовой техники или других электронных устройств: монитора, принтера, микроволновки, блока питания компьютера или автомобильного генератора (например, Valeo, БОШ или БПВ) и т.д. возникает необходимость проверить целостность элементов. Расскажем подробно про тестирование диодов.

Учитывая разнообразие этих радиоэлементов, единой методики проверки их работоспособности не существует. Соответственно, для каждого класса есть свой способ тестирования. Рассмотрим, как проверить диод шоттки, фотодиод, высокочастотный, двунаправленный и т.д.

Что касается приборов для тестирования, мы не станем рассматривать экзотические способы проверки (например, батарейку и лампочку), а будем пользоваться мультиметром (подойдет даже такая простая модель, как DT-830b) или тестером. Эти приборы практически всегда есть дома у радиолюбителя. В некоторых случаях потребуется собрать несложную схему для тестирования. Начнем с классификации.

Диоды относятся к простым полупроводниковым радиоэлементам на основе p-n перехода. На рисунке представлено графическое обозначение наиболее распространенных типов этих устройств. Анод отмечен «+», катод – «-» (приведено для наглядности, в схемах для определения полярности достаточно графического обозначения).

Принятые обозначения

Типы диодов, указанные на рисунке:

- А – выпрямительный;

- B – стабилитрон;

- С – варикап;

- D – СВЧ-диод (высоковольтный);

- E – обращенный диод;

- F – туннельный;

- G – светодиод;

- H – фотодиод.

Теперь рассмотрим способы проверки для каждого из перечисленных видов.

Проверяем выпрямительный диод и стабилитрон

Защитный диод, а также выпрямительный (включая силовой)или шоттки можно проверить при помощи мультиметра (или воспользоваться омметром), для этого переводим прибор в режим прозвонки так, как это показано на фотографии.

Щупы измерительного прибора присоединяем к выводам радиоэлемента. При присоединении красного провода («+») к аноду, а черного («-») к катоду дисплей мультиметра (или омметра) отобразит значение порогового напряжения тестируемого диода. После того, как меняем полярность, прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. В этом случае можно констатировать исправность элемента.

Если при обратном подключении мультиметр регистрирует утечку, значит, радиоэлемент «сгорел» и нуждается в замене.

Заметим, данную методику проверки можно использовать для тестирования диодов на генераторе автомобиля.

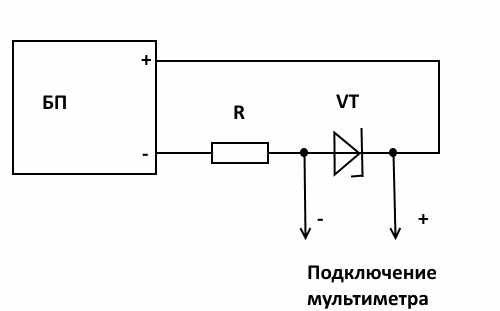

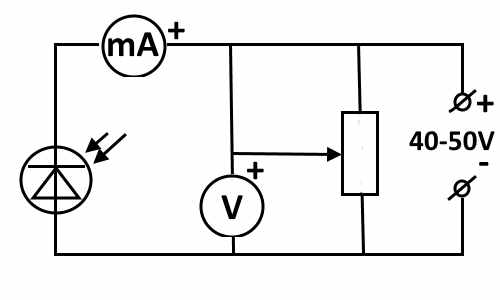

Тестирование стабилитрона осуществляется по сходному принципу, правда, такая проверка не позволяет определить, осуществляется ли стабилизация напряжения на заданном уровне. Поэтому нам потребуется собрать простую схему.

Обозначения:

- БП – регулируемый блок питания (отображающий ток нагрузки и напряжение);

- R – токоограничительное сопротивление;

- VT – тестируемый стабилитрон или лавинный диод.

Принцип проверки следующий:

- производим сборку схемы;

- устанавливаем режим мультиметра, позволяющий измерить постоянное напряжение до 200 В;

- включаем блок питания и начинаем постепенно увеличивать величину напряжения, пока амперметр на блоке питания не покажет, что через цепь протекает ток;

- подключаем мультиметр, как указано на рисунке и измеряем величину напряжения стабилизации.

Тестирование варикапов

В отличие от обычных диодов, у варикапов p-n переход обладает непостоянной емкостью, величина которой пропорциональна обратному напряжению. Проверка на обрыв или замыкание для этих элементов осуществляется также, как у обычных диодов. Для проверки емкости потребуется мультиметр, у которого есть подобная функция.

Для тестирования потребуется установить соответствующий режим мультиметра, как показано на фото (А) и вставить деталь в разъем для конденсаторов.

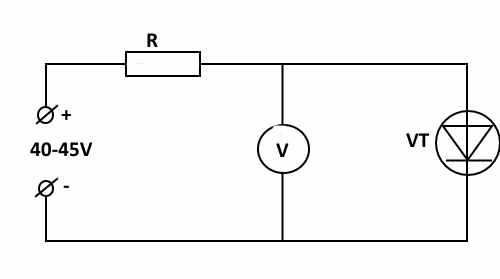

Тестирование высоковольтных диодов

Проверить высоковольтный диод СВЧ печи тем же способом, что и обычный, не получится, в виду его особенностей. Для тестирования этого элемента, понадобится собрать схему (показанную на рисунке ниже), подключенную к блоку питания 40-45 вольт.

Напряжения 40-45 вольт будет достаточно для поверки большинства элементов данного типа, методика тестирования - как у обычных диодов. Величина сопротивления R должна быть в пределах от 2кОм до 3,6кОм.

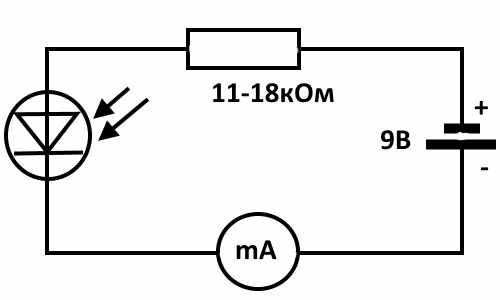

Диоды туннельного и обращенного типа

Учитывая, что ток, протекающий через диод, зависит от напряжения, приложенного к нему, тестирование заключается в анализе этой зависимости. Для этого потребуется собрать схему, например, такую, как показана на рисунке.

Перечень элементов:

- VD – тестируемый диод туннельного типа;

- Uп – любой гальванический источник питания, у которого ток разряда около 50 мА;

- Сопротивления: R1 – 12Ω, R2 – 22Ω, R3 – 600Ω.

Диапазон измерений, выставленный на мультиметре,не должен быть меньше тока максимума диода, этот параметр указан в даташит (datasheet) радиоэлемента.

Видео: Пример проверки диода мультиметром

Алгоритм тестирования:

- устанавливается максимальное значение на переменном резисторе R3;

- подключается тестируемый элемент, с соблюдением указанной на схеме полярности;

- уменьшая величину R3, наблюдаем за показаниями измерительного прибора.

Если элемент исправен, в процессе измерения прибор покажет увеличение тока до I max диода, после чего последует резкое уменьшение этой величины. При дальнейшем повышении напряжения ток уменьшится до I min , после чего снова начнет расти.

Тестирование светодиодов

Проверка светодиодов практически ничем не отличается от тестирования выпрямительных диодов. Как это делать, было описано выше. Светодиодную ленту (точнее ее smd элементы), инфракрасный светодиод, а также лазерный, проверяем по той же методике.

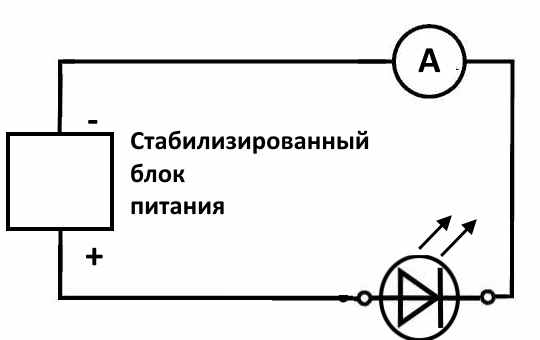

К сожалению, мощный радиоэлемент данной группы, у которого повышенное рабочее напряжение, проверить указанным способом не получится. В этом случае дополнительно понадобится стабилизированный источник питания. Алгоритм тестирования следующий:

- собираем схему, как показано на рисунке. На блоки питания выставляется рабочее напряжение светодиода (указано в даташит). Диапазон измерения на мультиметре должен быть до 10 А. Заметим, что можно использовать зарядное устройство в качестве БП, но тогда необходимо добавить токоограничивающие сопротивление;

- измеряем номинальный ток и выключаем блок питания;

- устанавливаем режим мультиметра, позволяющий измерить постоянное напряжение до 20 В, и подключаем прибор параллельно тестируемому элементу;

- включаем блок питания и снимаем параметры рабочего напряжения;

- сравниваем полученные данные с указанными в даташит, и на основании этого анализа определяем работоспособность светодиода.

Проверяем фотодиод

При простой проверке измеряется обратное и прямое сопротивление помещенного под источник света радиоэлемента, после чего его затемняют и повторяют процедуру. Для более точного тестирования потребуется снять вольтамперную характеристику, сделать это можно при помощи несложной схемы.

Для засветки фотодиода в процессе тестирования можно использовать в качестве источника освещения лампу накаливания мощностью от 60Вт или поднести радиодеталь к люстре.

У фотодиодов иногда встречается характерный дефект, который проявляется в виде хаотического изменения тока. Для обнаружения такой неисправности необходимо подключить тестируемый элемент так, как это показано на рисунке, и измерять величину обратного тока в течение пары минут.

Если в процессе тестирования уровень тока будет оставаться неизменным, значит, фотодиод можно считать рабочим.

Тестирование без выпайки.

Как показывает практика, протестировать диод не выпаивая, когда он находится на плате, как и другие радиодетали (например, транзистор, конденсатор, тиристор и т.д.), не всегда удается. Это связано с тем, что элементы в цепи могут давать погрешность. Поэтому перед тем, как проверить диод, его необходимо выпаять.

Данная статья посвящена проверке радиодеталей (транзисторов, диодов, конденсаторов и т.д.) и опубликована в связи со многими обращениями ко мне по этому поводу.

Как проверить радиодетали

Для проверки исправности радиодеталей потребуется измерительный прибор – мультиметр. Приобретать лучше не дешевый китайский ширпотреб, который не только быстро выходит из строя, но и существенно ограничен в возможностях за счет слабого тока. В идеале мультиметр должен питаться от батарейки типа «крона».

Резистор

Невооруженным взглядом можно определить сгоревший резистор – он почернеет. Даже если на нем остается нужное сопротивление, его следует заменить.

Для проверки мультиметр ставится в режим омметра. Затем подсоединяем щупы (полярность не имеет значения) к выводам резистора и сравниваем замеренное сопротивление с номинальным. Номинал указывается либо на плате, либо на самом резисторе. Некоторые резисторы маркируются не цифрами, а разноцветными полосками, расшифровываемыми по нехитрой схеме. Отклонения в пределах 5% от номинала считаются нормой.

Конденсатор

Так же, как и резистор, может визуально сигнализировать о неисправности. Конденсатор может вздуться или вообще взорваться и вытечь. Заметить это легко. В таком случае измерения не требуются – деталь подлежит безоговорочной замене.

Еще один нехитрый тест конденсатора – проверка целостности контактов. Для этого «ножки» конденсатора нужно слегка согнуть, после чего попытаться повернуть их или вытащить. Если наблюдается хотя бы минимальный люфт – конденсатор неисправен.

В других случаях конденсатор проверяют омметром. Значение сопротивления должно равняться бесконечности. Если нет – замена.

Диод

Диод проводит ток в одном направлении и не проводит в обратном. Стрелочным мультиметром это легко проверить в режиме омметра. Положительный щуп – к аноду, отрицательный – к катоду. В таком положении ток должен проходить. Если поменять щупы местами, то результат замера будет равноценен обрыву цепи.

Цифровой мультиметр ставится в специальный режим проверки диодов. Фиксируемое напряжение на германиевом диоде должно быть в районе 200-300мВ, на кремниевом – 550 – 700. Если напряжение зашкаливает за 2000мВ – диод неисправен.

Транзистор

Биполярный

Проще всего представить транзистор в виде двух «встречных» диодов. Проверка должна быть соответствующей: база-эмиттер и база-коллектор. Ток должен идти в одном направлении, а в другом – нет.

Переход эмиттер-коллектор не должен прозваниваться вообще! Если ток проходит при отсутствии напряжения на базе, транзистор необходимо выбросить.

Полевой

Перед проверкой необходимо замкнуть между собой все контакты, чтобы разрядилась емкость затвора. После этого омметр должен фиксировать сопротивление, равное бесконечности на всех выводах. В противном случае деталь подлежит замене.

Стабилитрон

Проверка стабилитрона – процесс более деликатный. Цифровым мультиметром здесь пользоваться не рекомендуется – он запросто может «пробить» исправную деталь в обоих направлениях. Если есть аналоговый тестер, то проверить можно так же, как диод. Если нет – есть различные способы проверки. Опишем простейший.

Понадобится блок питания с регулировкой подаваемого напряжения. Подключаем к аноду резистор сопротивлением 300-500 Ом, затем подключаем блок питания. Замеряем напряжение на стабилитроне, поднимая его значение на блоке питания. Достигнув определенного значения (лучше, если оно известно заранее – напряжение стабилизации), напряжение должно перестать расти. Если продолжает – меняем стабилитрон.

Тиристор

Положительный щуп омметра – к аноду, отрицательный – к катоду. Сопротивление должно равняться бесконечности. Если коснуться управляющим электродом анода, то должно зафиксироваться сопротивление порядка 100 Ом. При отсоединении УЭ это значение должно остаться фиксированным. Если результат на любом из этих этапов отличается от описанного, тиристор необходимо заменить.

Катушка индуктивности

Простейшую поломку – обрыв – легко определить омметром. Сопротивление должно быть. Как правило – несколько сотен Ом. Если значение уходит в бесконечность – значит, произошел обрыв.

Сложнее обстоит дело с замыканием витков. Как правило, определить его почти невозможно – все способы небезупречны. Поэтому лучше оставить катушку напоследок, когда все остальные детали точно исправны, и попросту заменить ее, согласно методу исключения.

Всего несколько часов потребуется, чтобы изготовить это устройство. Оно предназначено для проверки исправности. определения цоколевки и напряжения стабилизации стабилитронов. Но с его помощью можно проверять и другие полупроводниковые приборы, например, определить напряжение пробоя эмиттерного перехода транзистора, которые иногда используются в качестве стабилитронов.

Как проверить стабилитрон

И так, как же проверить стабилитрон? При проверке не ставилась задача определять зависимость напряжения стабилизации от протекающего тока. Схема устройства показана на рис. 1. В его состав входят повышающий , собранный на микросхеме DD1 и транзисторе VT1, а также специализированный модуль F08508G. В Интернете этот модуль (рис. 2) позиционируется как тестер аккумуляторной батареи автомобиля и представляет собой трехразрядный измеритель напряжения с цифровым светодиодным индикатором. Он позволяет измерять постоянное напряжение до 99,9 В

На логических элементах DD1.1 - DD1.3 собран генератор импульсов, элемент DD1.4 - буферный. Частоту задают параметры элементов С2 и R1, и для указанных на схеме она - примерно 9 кГц. Импульсы с его выхода через резистор R2 поступают на базу транзистора VT1, который работает в ключевом режиме. Когда он открыт, через дроссель L1 протекает ток и энергия накапливается в его магнитном поле.

Когда транзистор закрывается, на коллекторе возникает ЭДС самоиндукции и формируется импульс напряжения амплитудой около 60 В, который затем выпрямляется диодом VD1, и конденсатор СЗ заряжается до этого напряжения. Через токоограничивающий резистор R3 это напряжение поступает на испытываемый стабилитрон и на вход модуля. С помощью переключателя SA2 изменяют полярность напряжения на стабилитроне, но не на входе модуля.

Снимая показания с индикатора модуля, можно определить напряжение стабилизации и цоколёвку стабилитрона.

Печатная плата устройсто для проверки стабилитронов

При этом следует учесть, что, если стабилитрон обычный, в его состав входит один p-n переход (VD1 на рис. 3). Поэтому при напряжении обратной полярности (плюс - на катод, минус - на анод) будет индицироваться напряжение пробоя, для стабилитрона это и есть напряжение стабилизации. При смене полярности на р-n переходе будет прямое напряжение, если он кремниевый, то это около 0,6 В. Если стабилитрон симметричный (VD2 рис. 2), при смене полярности напряжение стабилизации меняется незначительно. Но есть еще и так называемые термокомпенсированные стабилитроны, в состав которых входит дополнительный диод (VD3 на рис. 3).

При этом следует учесть, что, если стабилитрон обычный, в его состав входит один p-n переход (VD1 на рис. 3). Поэтому при напряжении обратной полярности (плюс - на катод, минус - на анод) будет индицироваться напряжение пробоя, для стабилитрона это и есть напряжение стабилизации. При смене полярности на р-n переходе будет прямое напряжение, если он кремниевый, то это около 0,6 В. Если стабилитрон симметричный (VD2 рис. 2), при смене полярности напряжение стабилизации меняется незначительно. Но есть еще и так называемые термокомпенсированные стабилитроны, в состав которых входит дополнительный диод (VD3 на рис. 3).

В этом случае при одной полярности подключения на вход модуля А1 поступит напряжение стабилизации, а при другой - выходное напряжение преобразователя. Генератор импульсов можно собрать и на других микросхемах, фрагменты схемы устройства в случае применения микросхем К561ЛН2 и К561ЛА7 (К561ЛЕ5) показаны на рис. 4 и рис. 5 соответственно.

Элементы устройства смонтированы на макетной плате (рис. 6) с использованием проводного монтажа. Применён резистор МЛТ, С223, оксидные конденсаторы - импортные, конденсатор С2 - К1017. Транзистор - любой из серий КТ815 и КТ817. Выключатель питания и переключатель - малогабаритные любого типа. Дроссель - штатный дроссель от КЛЛ, который намотан на Ш-образном ферритовом магнитопроводе (рис. 7).

Обычная индуктивность таких дросселей - несколько миллигенри. Для подключения исследуемых приборов можно использовать зажимы «крокодил» (XS1, XS2). Взамен модуля можно применить цифровой мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Налаживание сводится к изменению частоты генератора для получения выходного напряжения (без нагрузки) около 60 В. Сделать это можно подборкой конденсатора С2 (увеличивая или уменьшая ёмкость) или резистора R1 (только в сторону увеличения сопротивления). Питается устройство от батареи 6F22 (Крона), максимальный потребляемый ток - 38 мА.

Обычная индуктивность таких дросселей - несколько миллигенри. Для подключения исследуемых приборов можно использовать зажимы «крокодил» (XS1, XS2). Взамен модуля можно применить цифровой мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Налаживание сводится к изменению частоты генератора для получения выходного напряжения (без нагрузки) около 60 В. Сделать это можно подборкой конденсатора С2 (увеличивая или уменьшая ёмкость) или резистора R1 (только в сторону увеличения сопротивления). Питается устройство от батареи 6F22 (Крона), максимальный потребляемый ток - 38 мА.

Последние сообщения

Популярные сообщения

В радиоэлектронике в основном применяются два типа диодов - это просто диоды, а также есть и светодиоды. Есть также стабилитроны, диодные сборки, стабисторы и тд. Но я их не отношу к какому то определенному классу.

На фото ниже у нас простой диод и светодиод.

Диод состоит из P-N перехода , поэтому весь прикол в проверке диода в том, что он пропускает ток только в одном направлении, а в другом не пропускает. Если это условие выполняется, то можно дать диагноз диоду - асболютно здоров. Берем наш известный мультик и крутилку ставим на значок проверки диодов. Подробнее об этом и других значках я говорил в статье Как измерить ток и напряжение мультиметром? .

Хотелось бы добавить пару слов о диоде. Диод, как и резистор, имеет два конца. И называются они по особенному - катод и анод . Если на анод подать плюс, а на катод минус, то ток через него спокойно потечет, а если на катод подать плюс, а на анод минус - ток НЕ потечет.

Проверяем первый диод. Один щуп мультиметра ставим на один конец диода, другой щуп на другой конец диода.

Как мы видим, мультиметр показал напряжение в 436 миллиВольт. Значит, конец диода, который касается красный щуп - это анод, а другой конец - катод. 436 миллиВольт - это падение напряжения на прямом переходе диода. По моим наблюдениям, это напряжение может быть от 400 и до 800 миллиВольт для кремниевых диодов, а для германиевых от 200 и до 400 миллиВольт. Далее меняем выводы диода местами.

Единичка на мультиметре означает, что сейчас электрический ток не течет через диод. Следовательно, наш диод вполне рабочий.

А как же проверить светодиод ? Да точно также! Светодиод - это точно тот же самый простой диод, но фишка его в том, что он светится, когда на его анод подают плюс, а на катод - минус.

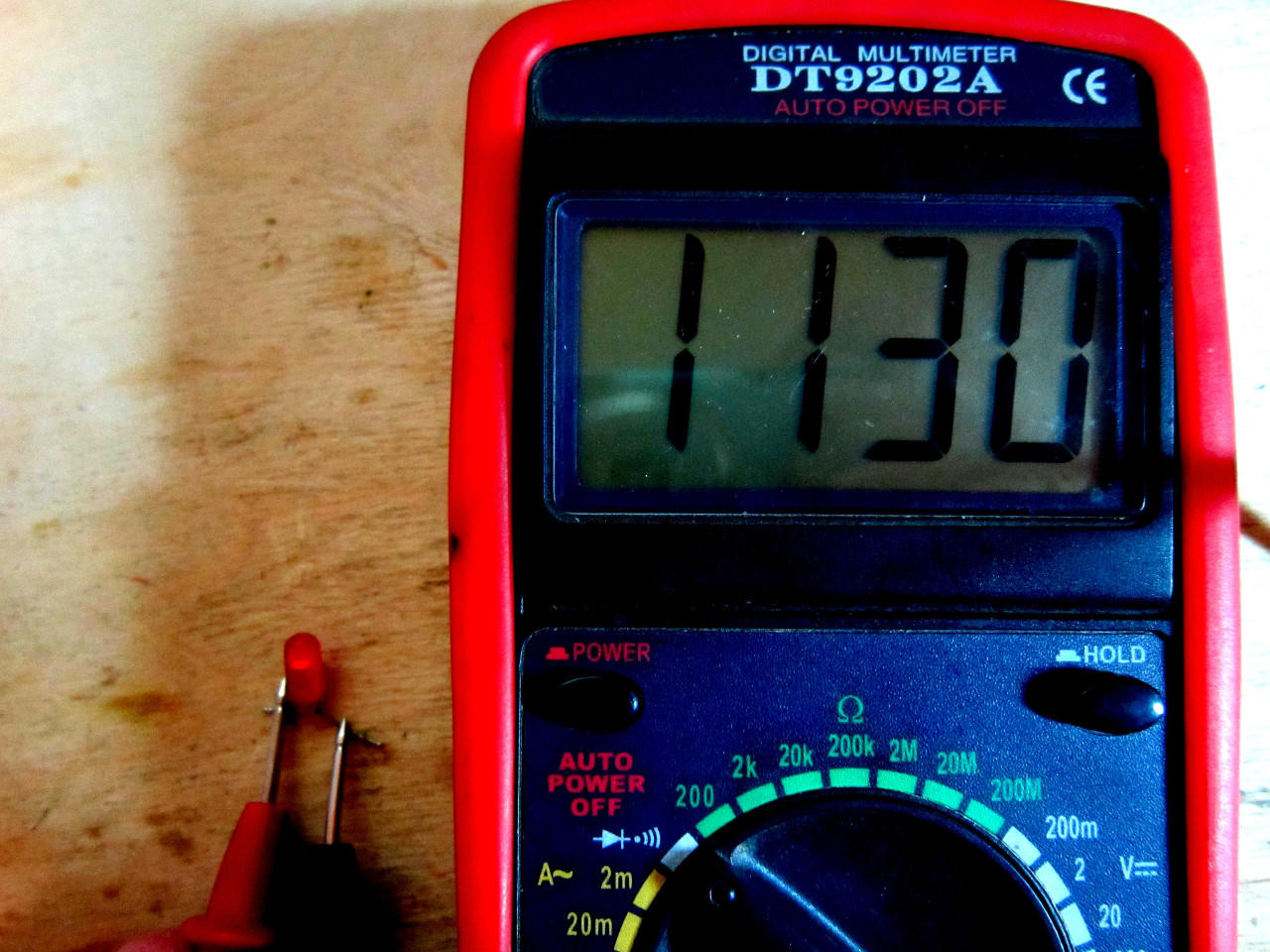

Смотрите, он маленько светится! Значит вывод светодиодика, на котором красный щуп - это анод, а вывод на котором черный щуп - катод. Мультиметр показал падение напряжения 1130 миллиВольт. Это нормально. Оно также может изменяться, в зависимости от "модели" светодиода.

Меняем щупы местами. Светодиодик не загорелся.

Выносим вердикт - вполне работоспособный светодиод!

А как же проверить диодные сборки, диодные мосты и стабилитроны ? Диодные сборки - это соединение нескольких диодов, в основном 4 или 6. Находим схемку диодной сборки, и тыкаем щупами мультика по выводам этой самой диодной сборки и смотрим на показания мультика. Стабилитроны проверяются точно также, как и диоды.